你知道吗?在这个信息爆炸的时代,我们每天都能从各种渠道听到各种各样的新闻。有时候,你会不会觉得,自己就像是一个站在热闹街头,手里拿着瓜子的吃瓜群众呢?那么,问题来了,外国的小伙伴们,他们是怎么形容我们这些“吃瓜群众”的呢?今天,就让我带你一探究竟!

在外国,他们通常会用“Spectator”或者“Onlooker”来形容我们这些“吃瓜群众”。这个词的意思是“旁观者”,听起来是不是很贴切呢?

这个词在英语中非常常见,尤其是在描述体育比赛、戏剧表演等场合。比如,在一场足球比赛中,观众们就是spectators。而在我们这里,吃瓜群众也可以被看作是spectators,因为他们只是静静地观看,并不参与其中。

这个词则更侧重于描述那些对某件事情感兴趣,但又没有直接参与其中的人。比如,当你看到一起交通事故时,围观的人群就可以被称为onlookers。同样地,我们这些吃瓜群众也可以被称作onlookers。

除了在语言上的表达,外国文化中也有类似“吃瓜群众”的角色。下面,我们就来了解一下。

在英语中,bystander指的是那些在事故或事件发生时,只是旁观而不采取行动的人。这个词和我们的“吃瓜群众”非常相似,都强调了旁观者的角色。

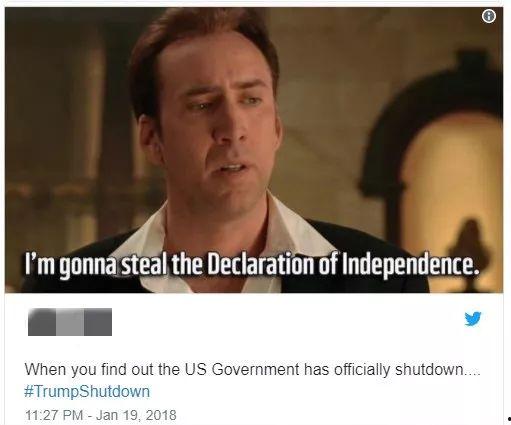

在外国,很多体育比赛都有大量的spectator。这些spectators不仅仅是来看比赛的,他们还会在比赛过程中发表自己的看法,甚至还会对比赛结果进行预测。这种文化氛围,和我们吃瓜群众在网络上讨论热点事件,有着异曲同工之妙。

当然,外国媒体在报道中国时,也会用到类似“吃瓜群众”的词汇。以下是一些例子:

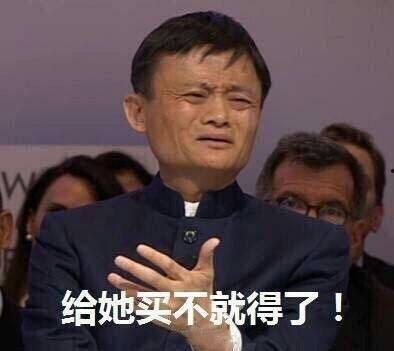

这个词指的是中国的网民,他们在网络上积极参与讨论,对各种事件发表自己的看法。在外国媒体眼中,这些netizens就像是我们吃瓜群众一样,对热点事件充满好奇心。

外国媒体在报道中国时,经常会提到public opinion。这个词指的是公众的看法和意见,而我们的吃瓜群众正是构成了这个public opinion。

虽然外国人和我们吃瓜群众在文化背景和语言表达上有所不同,但他们也会参与到“吃瓜”的行列中来。以下是一些例子:

在外国,社交媒体非常发达。他们可以通过Facebook、Twitter等平台,了解到各种热点事件,并参与到讨论中来。

除了社交媒体,外国还有许多在线论坛。在这些论坛上,人们可以就各种话题展开讨论,分享自己的看法。

通过以上分析,我们可以看出,外国的小伙伴们虽然用不同的词汇来表达,但他们和我们一样,对热点事件充满好奇心。在这个信息时代,吃瓜群众已经成为了全球性的现象。无论是外国还是中国,我们都在用自己的方式,参与到这个热闹的世界中来。

所以,下次当你再看到一起热点事件时,不妨拿起你的瓜子,加入吃瓜群众的行列,一起分享这份快乐吧!毕竟,在这个世界上,我们都是吃瓜群众,共同见证着这个时代的变迁。